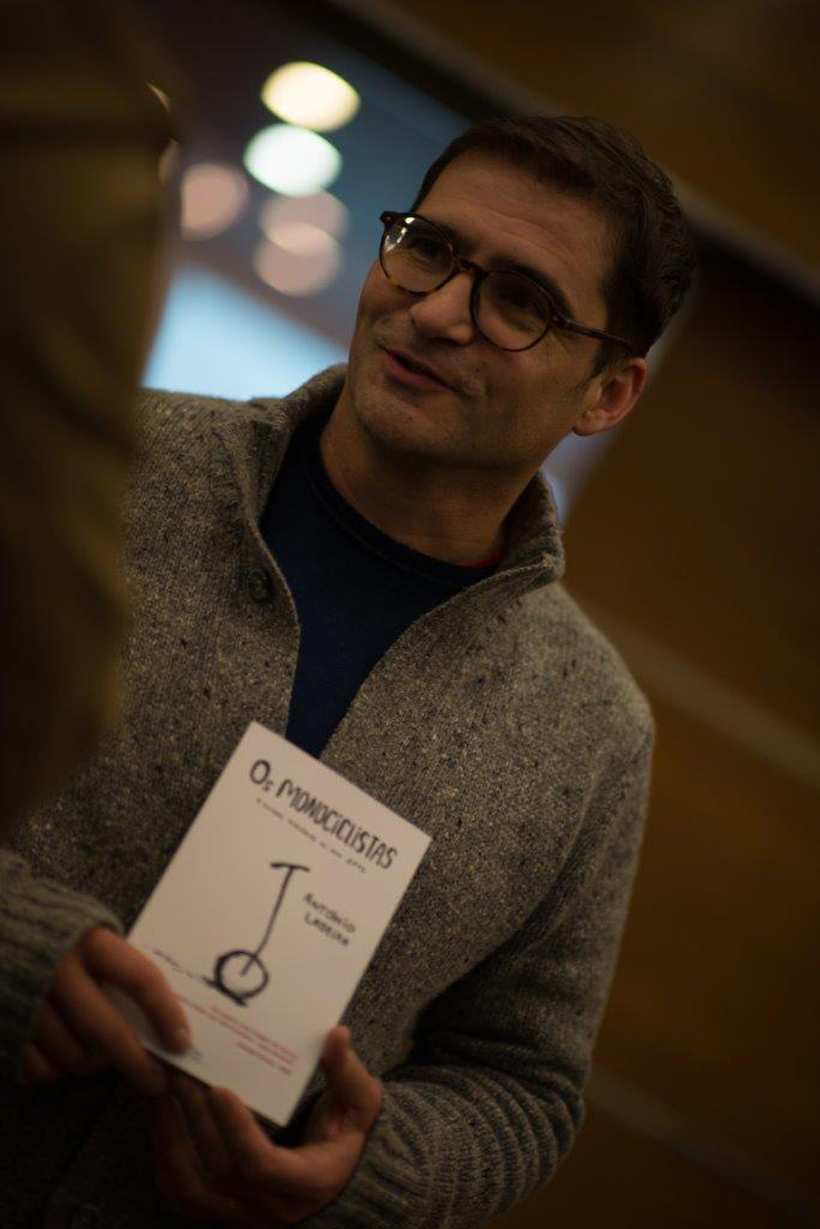

Autor de um livro de contos que foi apresentado em Lisboa por Pedro Mexia, num evento que teve também a intervenção de Carlos Fiolhais, António Ladeira é um escritor e professor universitário português a viver nos Estados Unidos desde 1993. Em «Os Monociclistas e outras histórias do ano 2045», imagina a evolução radical, e ao mesmo tempo absurda, de diversas tecnologias atuais. Redes sociais, livros digitais, videovigilância, testes genéticos ou uma espécie de Segway surgem em histórias inquietantes que a cada página nos fazem refletir sobre um futuro que por vezes parece estar a ser já vivido por muitos de nós.

Texto: Redação Human

Que mundo de 2045 nos apresenta em «Os Monociclistas»?

Cada um destes contos imagina a evolução radical (e, felizmente para nós, relativamente absurda) de uma das tecnologias atuais: redes sociais, livros digitais, videovigilância, testes genéticos, o Segway (ou transportador pessoal, como lhe chamou em tempos Dean Kamen, o seu criador). Den Kamen disse um dia que no futuro toda a população mundial possuiria um Segway. A previsão de Dean Kamen não se concretizou na vida real mas concretiza-se no conto que dá o nome à coletânea; por outro lado, uma profecia/ previsão equivalente foi feita por Bill Gates, tendo-se esta última concretizado.

…

No mundo dos contos estamos em 2045, num único país chamado Território (as referências ao Extra-território são crípticas e escassas). No universo dos contos, estas evoluções tecnológicas são possíveis graças ao apoio de um sistema autoritário/ totalitário. Portanto, infelizmente, não vejo estes cenários como totalmente disparatados no mundo em que vivemos, dado os recentes notícias que temos tido dos Estados Unidos, por exemplo; nomeadamente no que toca ao papel que o Facebook teve na manipulação da opinião pública, entre outras coisas. Penso que a voz dos narradores é paródica, irónica e há uma comicidade e um humor negro que muitos leitores apreciam.

Pode falar-nos um pouco sobre os diversos contos?

O primeiro conto, «O professor», transporta-nos a um mundo onde as crianças só aprendem por meios digitais. Há um professor que decide, num programa piloto, regressar à tecnologia do passado, apresentando aos seus alunos objetos que eles não conheciam: como um quadro negro, onde se escreve a giz; papel e lápis. A experiência – embora estranha — parece ser um sucesso até que surge um inspetor escolar que discorda veementemente das ideias do professor.

No segundo conto, «Estás Livre no sábado?», revela-se-nos um mundo onde todas as comunicações telefónicas são potencialmente objeto de escutas tanto por parte de entidades governamentais, como de entidade privadas. No entanto, no conto dá-se um passo além relativamente àquilo que já sabemos ser comum no nosso mundo: e se os espiões, além de escutarem, interferissem nas conversas que escutam?

O terceiro conto é sobre videovigilância. É baseado num evento real (um artista que criou uma máscara que imita realisticamente a pele do rosto humano, de modo a disfarçar a identidade de qualquer pessoa como protesto contra a videovigilância). Neste texto imagina-se a população de uma cidade – influenciada por um grupo de ativistas pró-privacidade – usando, progressivamente, como ação de protesto, a máscara de um conhecido agente de vigilância, o Inspetor Alves. O que acontece ao verdadeiro Inspetor Alves quando todos os habitantes da cidade se encontram« disfarçados» de Inspetor Alves?

O quarto conto, que dá o nome à coletânea, «Os Monociclistas», imagina um mundo em que uma empresa poderosa, que produz uma espécie de Segway (a que aqui chamo «Monociclo») consegue que o seu produto passe a ser a forma de transporte mais popular, levando mesmo a que as outras formas de transporte/ locomoção (carro, bicicleta, andar a pé) se extingam e passem a ser objeto de discriminação. Num mundo de monociclistas, quem deseja ser diferente terá graves problemas…

O quinto conto, «Galeria», é sobre redes sociais, talvez – se se quiser – sobre o Facebook. Em 2045, pertencer à Galeria é obrigatório e os cidadãos que mais informação revelarem sobre as suas vidas serão beneficiados; sendo penalizados os que o não fazem. Por que razão foi então o protagonista – misteriosamente – convocado pela Galeria para ser sujeito a um interrogatório por um dos seus joviais (e agressivos) representantes?

No sexto conto, «O Complexo» – que se assemelha ao que atualmente identificamos como o campus de um gigante tecnológico (o Silicon Valley: e dentro deste a Google, a Apple, a Amazon, etc) –, quatro amigos conversam sobre os últimos gadgets que adquiriram (todos produzidos pelo Complexo). Gradualmente, o leitor verifica que a aparente felicidade, prosperidade e abundância desta comunidade esconde uma dimensão surpreendente e opressiva.

O sétimo e último conto, «O contrato», é sobre seguros de saúde num mundo onde há seguros de saúde com limites de longevidade (nos Estados Unidos, por exemplo, não há Serviço Nacional de Saúde, e o acesso à saúde é um luxo caro). O protagonista da história fez um teste genético que «garantiu» que não viveria além dos 65 anos, o que o levou – por razões financeiras – a decidir comprar um seguro de saúde que reflete esse limite. O que acontece quando o protagonista verifica que o teste genético está incorreto e que irá viver além da idade limite?

Pode de alguma forma dizer-se que estes contos falam de uma realidade tipicamente norte-americana?

Embora se possa argumentar que os contos falam de uma realidade mais reconhecivelmente norte-americana (pelo menos, é assim que eu vejo as coisas), a maioria das questões neles levantadas são relevantes para todos, em particular para o chamado mundo desenvolvido. Em 1993, com apenas 23 anos, passei a viver nos Estados Unidos. Creio que os contos nascem – em parte – do impacto que teve a sociedade norte-americana (na minha opinião, uma sociedade padronizadora, repressiva, até paranoica) num português habituado a um mundo onde (num certo sentido) parecia haver uma liberdade de ação e de pensamento diferentes. Junte-se a isto o facto de eu ter vivido sempre – primeiro como aluno, depois como professor – no mundo académico norte-americano (em várias universidades e estados) onde aquela sociedade repressiva assume formas mais agudas: com a sua hierarquia especial, os seus conflitos políticos, os seus abusos de poder em tom menor ou maior, que por vezes assumem formas grotescas. Logo, de forma indireta, os contos explicam-se por um certo olhar português – ou estrangeiro – por uma perspetiva de imigrante português, como – penso eu – não poderia deixar de ser. Não haver referências a lugares específicos ou os nomes dos personagens serem, aparentemente, de várias nacionalidades, parece confirmar esta identidade difusa, típica de identidades migrantes ou diaspóricas. Este tom genérico dos textos faz pensar – acredito – na condição universal e adaptável a qualquer cultura dos contos de fadas, que me inspiraram, mesmo por neles se poder identificar uma moral ou mensagem. É o caso. Aceito que os contos tenham uma mensagem; embora possam continuar a conter ambiguidade.

Os contos são, de certa forma, inquietantes, inclusive no que diz respeito a aspetos que já vamos detetando na sociedade em que vivemos. Como comenta esta situação?

Estes contos (escritos ao longo de seis anos, e terminados há cerca de três) são de certa forma (lamento dizê-lo) prescientes – em face das mais recentes ocorrências e notícias – porque refletem um mundo de autoritarismos (reais) que há três anos não tinha adquirido os contornos preocupantes que entretanto adquiriu.

Como tem sido o seu percurso nos Estados Unidos?

Vivo nos Estados Unidos há mais de 26 anos (desde 1993, ou seja, desde os 22 anos), sempre como professor de língua, cultura e literatura portuguesas em universidades (Universidade da Califórnia, onde me doutorei com uma tese sobre Herberto Helder; depois Yale, onde fui leitor do Instituto Camões; e agora Texajs Tech University, onde sou professor agregado de literaturas lusófonas). No Texas, contrataram-me em 2002 para construir um programa onde quase não havia alunos de português (apenas oito), e nem havia (continua a não haver) comunidade de luso-falantes. A missão era construir um programa no meio do deserto: real e metafórico. Parecia uma missão impossível. Hoje, o programa que dirijo é o terceiro maior do Texas, com uma média de 50 a 70 alunos matriculados e oito a 10 aulas oferecidas cada semestre. Trabalho com dois assistentes, geralmente brasileiros, que mudam a cada três ou quatro anos. É difícil explicar os sacrifícios que me custou (e o prazer que me dá) manter diariamente este programa que construí a partir do nada…

Como é viver tão longe de Portugal, durante tanto tempo?

Posso falar do que é viver no estrangeiro com saudades constantes de Portugal, num mundo onde pouca gente sabe sequer o que é Portugal (se fica na América do Sul, se é uma cidade ou um país, se está em Porto Rico)… O que é já ter sotaque nas duas línguas que falo melhor (português e inglês)… O que é não nos sentirmos em casa em lugar nenhum e sentirmo-nos, portanto, em casa em todos os lugares. De certa maneira, não me reconheço no Portugal atual, onde há cada vez mais turistas e residentes de origem estrangeira. Atenção, que a minha intenção não é ser xenófobo (embora haja o risco de assim parecer, concedo), coisa que abomino. Quero simplesmente dizer que vejo o Portugal atual como um país muito cosmopolita, muito agradável, mas – centrando-me em Lisboa e Porto – que poderia situar-se em qualquer lugar privilegiado do mundo desenvolvido. É-me difícil reconhecer neste país, aquele outro – antigo, idealizado, talvez; mítico, certamente – que deixei e pelo qual tinha tanto afeto. Esse país – para bem ou para mal – já não existe. Uma das coisas de que mais falta sinto em Lisboa (a cidade que conheço melhor) é isto: andar pela baixa, pelas áreas mais antigas e mais modernas da cidade, pelos chamados bairros populares, andar de metro ou de autocarro e ouvir o português de Portugal, o chamado português europeu. Esta variante do português é, para mim, a do afeto, é sempre a dos textos que escrevo e a das minhas memórias escolares e literárias, e (em grande parte) também das minhas investigações académicas. Infelizmente, no Portugal dos nossos dias, essa variante é apenas uma de muitas (variantes e línguas) que escutamos neste espaço da cidade. Lisboa perdeu esta parte muito importante da sua identidade, e eu da minha, com ela. E alguma coisa me diz que – em cinco ou 10 anos – talvez quase não se escute o português que já pouco se escuta, ou seja, escutar-se-á talvez uma amálgama de variantes e línguas que não poderei reconhecer como familiares. Atenção que essa «nova» língua lá terá a sua beleza, a sua dignidade, a sua nobreza, a sua razão de ser, a sua lógica, mas já não será a «minha» língua de sempre, a língua/ variante materna, a língua que falo melhor; com o que isso significar (para mim e para outros) de assustador e libertador…

O que representou para si a chegada do Donald Trump ao poder?

Isso obrigou-me a rever a imagem que tinha dos Estados Unidos. Até ao momento presente, posso dizer que tenho vivido aqui – durante 26 anos – numa situação privilegiada: nunca senti racismo ou xenofobia (bem percebo a ironia que se estabelece com a minha resposta anterior, relativamente ao Portugal cosmopolita dos dias de hoje; mas nunca disse que não tinha a minhas contradições). Vivi, talvez, na ilusão de esta ser uma sociedade tolerante e aberta aos estrangeiros. A eleição de Trump veio modificar tudo isso. Percebo que tenho agora de redefinir a minha relação com a América (e com algumas das pessoas que eu imaginei que tinham valores parecidos com os meus). Ainda há valores americanos com os quais me identifico e que admiro, mas esta onda de intolerância que se revelou com a eleição de Trump vai obrigar-me a mudar muito o meu mapa interior da América.

O que levou a que isso acontecesse?

Um demagogo carismático – talvez com a ajuda malévola da Rússia e dos seus hackers – explora politicamente os medos e as divisões que há muito existiam – sob formas relativamente adormecidas ou pouco virulentas – na sociedade norte-americana. Agora, todos esses grupos radicais (supremacistas brancos, grupos antissemitas, grupos xenófobos) acordaram, ganharam nova energia e sentem-se encorajados por Trump e pelo trumpismo.

A eleição de Donald Trump tornou de certa forma o seu livro «Os Monociclistas» mais atual?

Isto parece um slogan publicitário (tipo «Comprem já o livro antes que esgote!»), mas não é: Trump justificou o livro e tornou-o mais atual do que alguma vez julguei possível. E digo-o com tristeza. Preferia que não fosse assim.

Percebe a diferença entre o mundo académico nos Estados Unidos e em Portugal?

Há uma enorme diferença. Pelo que conheço dos dois mundos (e embora já tenha tido discussões com colegas, que discordavam desta posição) parece-me que o sistema norte-americano, com todos os seus defeitos, é mais transparente, mais justo, premiando mais o mérito e menos a qualidade do círculo de amizades e influências de cada um. Parece que as coisas mudaram para melhor, mas não me parece que as coisas tenham ainda mudado de maneira significativa. Falo da dor de cotovelo por não ter tido lugar no sistema universitário português? Duvido. Tenho colegas – bem colocados nesse meio – que o confirmam abundantemente.

E entre os meios literários nos dois países?

O meio literário português – pelo que conheço, aceitando que o meu conhecimento terá deficiências – é, pela sua reduzida dimensão, familiar – no mau sentido – e paroquial, o que leva a que se incense grotescamente autores que o não merecem, e que se ignorem outros que mereceriam o louvor da crítica. Tenho esperança de que a posteridade colocará os pontos nos is e corrigirá – pelo menos em parte – a situação. Lembremo-nos de que no século XIX eram Pinheiro Chagas e António Feliciano de Castilho aqueles que – pensava-se – passariam à história e sobreviveriam à avaliação dos seus contemporâneos e vindouros. Ou seja, o meio literário português é um meio incestuoso e perverso, o que – naturalmente – não significa que todos os ignorados não mereçam sê-lo, nem que todos os reconhecidos pela crítica não mereçam esse reconhecimento. Nos Estados Unidos – tal como no caso do meio universitário da pergunta anterior –, julgo que há mais justiça e transparência, embora – naturalmente – também haja capelinhas. A extensão do país ajuda a que assim seja, mas também os valores arreigados na cultura, na filosofia das editoras em geral e dos agentes: ler e tratar com dignidade todos os que enviam originais, mesmo que não sejam pessoas conhecidas. Isto é um valor sagrado (ou melhor, uma aspiração) no meio editorial e literário dos Estados Unidos, que muito respeito. As editoras orgulham-se de responder a toda a gente, e muitas até têm o protocolo de apenas apreciarem os originais anonimamente, ou seja, retirando marcas de identidade aos envolvidos no processo: isto é, nem os que avaliam nem os que são avaliados conhecem a identidade uns dos outros. Parte-se do princípio de que a obrigação de qualquer editora (de textos ficcionais, de não-ficção, ou académica) é, no mínimo, ler, avaliar e responder aos candidatos a autores. No meio editorial português – e falo por experiência própria, já de muitos anos – o original de quem não é conhecido (ou de quem não é «suficientemente» conhecido; já nem falo em reputação, falo apenas em ser «conhecido»), nem sequer é lido em 98% dos casos. E há editoras (poucas) que chegam ao cúmulo da honestidade e – já conheci alguns casos – de dizerem que não leem a vasta maioria dos originais que lhes chegam pura e simplesmente por não terem tempo nem funcionários para isso. Por definição, poderá considerar-se uma casa que faça isto uma verdadeira editora? É como o Frágil na década de 1980 (que frequentei quando ia «bem acompanhado»). Era sempre só para «clientes habituais»; quem não era cliente habitual ficava de fora. Na maioria dos casos, os habitualmente rejeitados não tinham a mínima oportunidade de se tornarem clientes habituais. Permaneciam, para sempre, os «rejeitados habituais». Perfeito exemplo de um círculo vicioso.

Como é vista a nossa literatura nos Estados Unidos?

Acho que é muito mal conhecida. Tirando os habituais suspeitos (Fernando Pessoa, José Saramago, Eça de Queirós, por exemplo), poucos mais são conhecidos, além do que acontece nos meios universitários. Pelo que julgo saber, o norte-americano médio lê poucos livros em tradução. E relativamente poucos livros de autores portugueses estão traduzidos.

Que projetos tem para o futuro em termos e escrita? A poesia continua a ter um papel importante para si?

Quanto a projetos, estou a meio de um outro ciclo de contos (desta vez inspirados na minha infância em Portugal, sem relação com tecnologia). E tenho em mãos dois projetos académicos: um sobre representações da masculinidade em autores portugueses e brasileiros dos séculos XIX e XX; e outro sobre a masculinidade e o género em Clarice Lispector (aparentemente, os projetos académicos não têm nada a ver com os contos, mas há em tudo o que escrevo uma tendência para denunciar as injustiças para com as minorias, os abusos de poder, a naturalização e perpetuações de situações sociais que marginalizam alguns, elevando outros). A poesia – nos últimos dois ou três anos – tem voltado a interessar-me e a interpelar-me. Está prestes a sair um livro de poemas na editora Licorne. Sei que vou continuar a escrever poesia. A minha aposta de momento, no entanto, com respeito à ficção, é continuar a exercitar (diariamente, de preferência) os músculos da escrita de prosa. Tenho uma vida muito ocupada – e uma certa tendência para a dispersão –. e por essa razão tenho de me obrigar a uma certa disciplina diária, durante meses a fio, sob pena de não completar o projeto em que me ocupo em determinado momento. Com algumas pessoas, ser produtivo – em termos de escrita – é a coisa mais natural do mundo; no meu caso, escrever não deixa de ser violento e doloroso, é um processo que não posso evitar vigiar, policiar, um processo sempre muito deliberado. Alegre apenas nas fases finais.

Numa das apresentações do seu livro «Os Monociclistas» em Portugal falou-se de os contos serem muito apelativos para adaptação, sobretudo para televisão. Falou-se inclusive numa série famosa. Isso surpreendeu-o?

Essa observação não me surpreendeu (a referência a «Black Mirror», sim, porque não conhecia a série; mas reações aos malefícios da tecnologia já andam no ar, e até deveriam andar mais). Não escrevi os contos de propósito para que fossem adaptáveis a filmes e séries, ou à televisão, mas vejo isso como umas das vocações naturais dos contos. Outra é a de serem traduzidos em inglês (mesmo porque se pode argumentar que o ritmo e a natureza da minha sintaxe tem alguma coisa do inglês). Sou muito de premonições e intuições, e alguma coisa me diz que essas duas coisas vão acontecer a este livro.

Que autores mais o surpreenderam nos últimos tempos?

Dentro da literatura portuguesa, na prosa, gosto muito de um autor cujo estilo seco, sem muitas «gorduras», foge a um certo barroquismo, comum hoje em dia, e a tendência geral para o «decorativo», o redundante, e o perifrástico, o convencional, o fácil: refiro-me ao Gonçalo M. Tavares. Talvez por isso, é acusado de não escrever muito «à portuguesa». Gosto de autores que «vão diretos» ao assunto e – isto é um gosto pessoal, e até um gosto que pode mudar com o tempo – interessam-me de momento autores mais preocupados com o enredo de uma história do que com o modo de contar. Ou seja, na prosa interessam-me mais histórias do que atmosferas (embora saiba que qualquer história tenha a sua atmosfera, claro; quis talvez dizer que atualmente privilegio atmosferas sóbrias). Outro autor que admiro bastante é o Ricardo Adolfo. Gosto da limpeza com que escreve o João Tordo. Na poesia, gosto do virtuosismo e da originalidade (e força, e energia) do Daniel Jonas.

Como vê a sua colaboração com Stacey Kent no âmbito da sua produção literária?

É uma parte natural da minha identidade enquanto autor. Penso que ser «letrista» complementa o que faço como poeta e prosador. É um trabalho que exige regras especiais, um rigor diferente, uma grande generosidade para com a artista – neste caso a Stacey –, que espera que nas letras eu «apanhe» a sua personalidade artística e que conte «histórias» que representem as suas preocupações, obsessões e valores, o seu universo, dentro das regras do género musical que ela cultiva. Aos detratores deste tipo de contribuição literária, recomendo-lhes que considerem outro dos letristas de longa data da Stacey – o Kazuo Ishiguro – que foi «apenas» o último vencedor do Prémio Nobel de Literatura.

António Ladeira nasceu na Cova da Piedade, Almada, em 1969, e viveu em Sesimbra até sair de Portugal, em 1993. Licenciado em «Estudos Portugueses» (Universidade Nova de Lisboa) e doutorado em «Línguas e Literaturas Hispânicas» (Universidade da Califórnia), é professor de literaturas lusófonas e diretor do programa de português da Texas Tech University, nos Estados Unidos (neste país também lecionou na Universidade de Yale e no Middlebury College). Tem trabalhos académicos e literários em inúmeras publicações («Colóquio-Letras», «Jornal de Letras, Artes e Ideias», «A Ideia», «Vértice», «Relâmpago», «Hispania», «Bulletin of Hispanic Studies», «Portuguese Literary and Cultural Studies», «Prairie Schooner», «Luso-Brazilian Review»). Publicou quatro livros de poesia, área em que está presente em antologias e revistas nacionais e internacionais. Fez rádio, colaborou no «DN Jovem» e foi crítico literário no «Diário de Notícias». É letrista do cantor-compositor luso-brasileiro Felipe Fontenelle e da cantora de jazz norte-americana Stacey Kent, nomeada para os Grammy.

Se tivéssemos que descrever numa única expressão os textos reunidos em «Os Monociclistas e outras histórias do ano 2045» (ed. On y va), arriscaríamos chamar-lhes simplesmente «contos de fadas tecnológicos». Neste primeiro volume de histórias sobre, além de outras coisas, as relações entre tecnologia e ética (o segundo volume será editado também pela On y va), António Ladeira constrói um universo futuro e distópico a que chama «O Território», numa clara homenagem à ficção cientifica. Em cada uma das histórias, um dos fenómenos tecnológicos que transformou (e transforma) as nossas vidas (redes sociais, gigantes tecnológicos, videovigilância, educação digital versus tradicional, etc) sofre um processo inesperado de evolução graças à cumplicidade de regimes autoritários e totalitários. Entre ecos de Orwell, Kafka, Cortázar e Phillip K. Dick, é difícil dizer onde acaba a irrisão da ironia (e do jogo paródico) e começa um inquietante aviso à Humanidade.

Nota: fotos de Maria Ramires